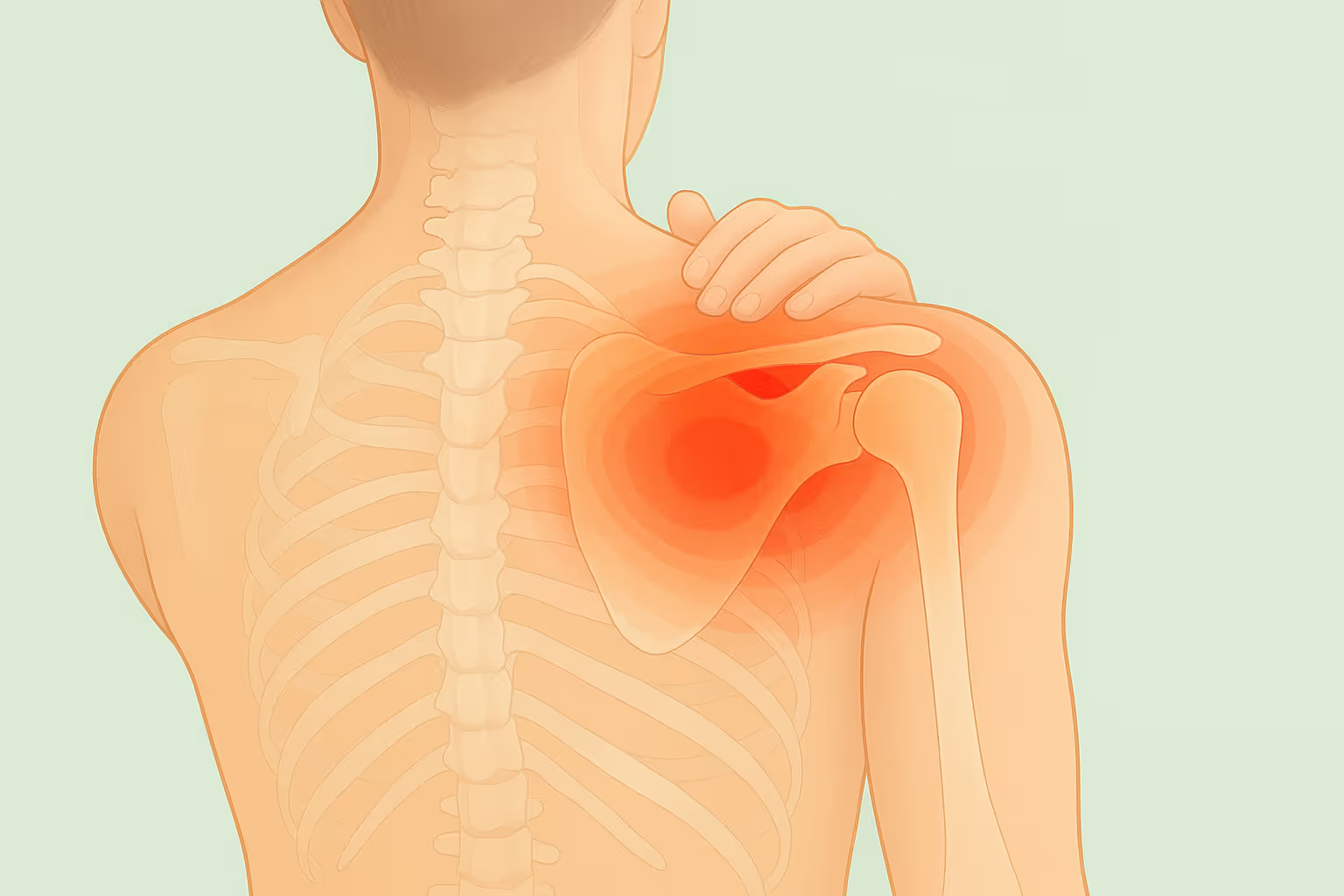

- Akute und chronische Schulterschmerzen entstehen häufig durch Reizungen bei Überbelastung oder verminderter körperllicher Belastbarkeit.

- Krankengymnastik (KG), Manuelle Therapie (MT) und KGG sind effektive Maßnahmen zur ursächlichen Behandlung.

- Über- undFehlbelastungen und Bewegungsmangel im Alltag können zu Dysbalancen führen.

- Psychischer Stress kann auch Schulterschmerzen auslösen oder beeinflussen.

- Entzündungsfördernde Ernährung kann Beschwerden verstärken – Omega-3 und Antioxidantien wirken unterstützend.

Wenn die Diagnose Klarheit bringt

Aus medizinischer Sicht ist die Schulter ein komplexes Zusammenspiel aus Gelenken, Muskeln, Sehnen und Schleimbeuteln. Schmerzen können akut auftreten, zum Beispiel durch eine akute Reizung unterschiedlicher Gewebe entstehen , oder sich schleichend entwickeln, etwa durch degenerative Prozesse wie einer Arthrose. Auch muskuläre Verspannungen oder eine unzureichend entwickelte Schultermuskulatur können zu Beschwerden führen, insbesondere wenn diese zu einer Instabilität oder Fehlbelastung des Gelenks führen.

Wichtig ist eine gründliche Diagnostik durch Ärzt:innen oder – bei entsprechender Zuweisung – durch Physiotherapeut:innen. Nach dem Heilmittelkatalog können Therapien wie Krankengymnastik (KG), Manuelle Therapie (MT) oder Krankengymnastik am Gerät (KGG) verordnet werden. Ziel ist es, die Ursache zu behandeln, nicht nur das Symptom.

Richtige Belastung, große Wirkung

Viele Schulterschmerzen entstehen durch Alltagsgewohnheiten: ein dauerhaft minderbeanspruchter Körper neigt eher dazu, muskuläre Symptomatiken zu entwickeln. des Weiteren ist nicht nur die Belastbarkeit sondern im Besonderen auch die Erholungs- und Heilungsfähigkeit beeinträchtigt.

Was die Ernährung mit der Schulter zu tun hat

Die Ernährung kann einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung und das Fortschreiten von Entzündungsprozessen im Körper haben – und damit auch auf Schulterschmerzen. Ein unausgeglichener Stoffwechsel, mangelnde Mikronährstoffe oder eine entzündungsfördernde Ernährungsweise können bestehende Beschwerden verschärfen und die Regeneration verzögern.

Worauf es ankommt:

- Omega-3-Fettsäuren: aus Leinöl, fettem Seefisch oder Algen wirken entzündungshemmend.

- Antioxidantien: aus frischem Obst, Beeren und grünem Gemüse helfen, Zellstress zu reduzieren.

- Verzicht auf Entzündungsförderer: wie raffinierter Zucker, Fertiggerichte, zu viel rotes Fleisch oder Alkohol.

Ergänzende Maßnahmen:

- Viel stilles Wasser trinken (mind. 1,5–2 Liter täglich)

- Bei wiederkehrenden oder chronischen Beschwerden: Mikronährstoffstatus überprüfen lassen

- Ernährungsberatung bei Verdacht auf Unverträglichkeiten oder chronisch entzündliche Prozesse

Eine bewusste Ernährung ersetzt keine medizinische oder physiotherapeutische Behandlung, kann aber den Therapieerfolg wesentlich unterstützen.

Die Rolle der Ernährung bei Schulterschmerzen wird oft unterschätzt. Ein übersäuerter Stoffwechsel oder entzündungsfördernde Ernährung kann Heilungsprozesse negativ beeinflussen. Besonders bei chronischen Entzündungen oder Gelenkproblemen kann eine angepasste Ernährung helfen.

Bewegung statt Schonung

In der Sportwissenschaft gilt längst: Immobilität ist selten hilfreich. Die meisten Schulterschmerzen profitieren von gezielter Bewegung und muskulärem Aufbau – insbesondere, wenn Verspannungen, muskuläre Dysbalancen oder mangelnde Stabilität eine Rolle spielen. Ziel ist es, die Schulter in ihrer Funktion zu stärken, ohne sie zu überfordern.

Wichtige Prinzipien:

- Schmerzarme bzw. kontrollierte Ausführung steht an erster Stelle

- Kräftigung der tiefen Schultermuskulatur (z. B. Rotatorenmanschette)

- Verbesserung der Schulterblattführung (Scapula-Stabilität)

- Integration von Rumpfstabilität

- Regelmäßigkeit und Kontrolle vor Intensität

Beispielhafte Übungen (nach Rücksprache mit einem Physiotherapeuten):

- Wandgleiten mit Rückenkontakt zur Mobilisation

- Seitheben mit Miniband für die Schultermuskulatur

- Schulterblatt-Liegestütze ("Scapula Push-Ups") zur Aktivierung der Serratus anterior

- Schulterkreisen mit Stab zur Förderung der Beweglichkeit

- Unterarmstütz mit Schulteraktivierung zur Ganzkörperstabilität

Wenn die Last nicht nur körperlich ist

Emotionale Anspannung äußerst sich oft körperlich. Die Redewendung "sich eine Last auf die Schultern laden" kommt nicht von ungefähr. Stress, Ängste oder unverarbeitete Konflikte können zu muskulären Dauerspannungen führen.

Psychosomatische Auslöser:

- Chronischer Stress

- Unterdrückte Emotionen

Was helfen kann:

- Atemübungen oder Meditation

- Progressive Muskelentspannung

- Psychologische Beratung oder Coaching

- Sanfte Bewegungsformen wie Yoga (nach Rücksprache)